名著「知識創造企業」(野中郁次郎+竹内弘高、東洋経済新報社、原書:The Knowledge-Creating Company)の序文に次のような主張が述べられています。

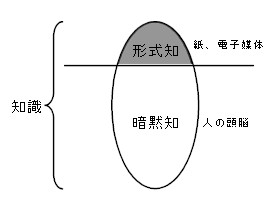

この本で我々は、人間の知識を二種類に分けている。一つは「形式知(explicit knowledge)」と呼ばれ、文法にのっとった文章、数学的表現、技術仕様、マニュアル等に見られる形式言語によって表すことができる知識である。この種の知識は、形式化が可能で容易に伝達できる。またそれは、西洋哲学の伝統において主要な知識のあり方であった。しかしあとで論じるように、より重要なのは、形式言語で言い表すことが難しい「暗黙知(tacit knowledge)」と呼ばれる知識なのである。それは人間一人ひとりの体験に根ざす個人的な知識であり、信念、ものの見方、価値システムと言った無形の要素を含んでいる。暗黙知は、人間の集団行動にとって極めて大事な要素であるにもかかわらず、これまで無視されてきた。それはまた、日本企業の競争力の重要な源泉でもあったのである。これが、日本的経営が西洋人にとってな謎であった大きな理由であろう。

西洋哲学の主流においては、知識を所有する主要な主体は個人である。しかし我々は、個人と組織は知識を通して相互に作用し合うと見る。知識創造は、個人、グループ、組織の三つのレベルで起こる。したがって、我々の組織的知識創造の議論は、知識の相互作用の様式と知識創造のレベルの二つの大きな部分から成っている。暗黙知と形式知、個人と組織の二種類の相互作用は、(1)暗黙知から形式知へ、(2)形式知から形式知恵へ、(3)形式知から暗黙知へ、(4)暗黙知から暗黙知へ、という知識変換の四つの大きなプロセスを生み出すのである。

著者の洞察の深さには驚かされます。本書は組織の知識構造を解明しています。そして、「(1)暗黙知の共有、(2)コンセプトの創造、(3)コンセプトの共有化、(4)原型(アーキタイプ)の構築、(5)知識の転移」からなる「組織的知識創造のファイブ・フェーズ・モデル」を提示しています。その上で、企業の組織論を展開しています。本書は、ITプロジェクト管理については触れていませんが、本質は同じと考えます。

Continue Reading >>