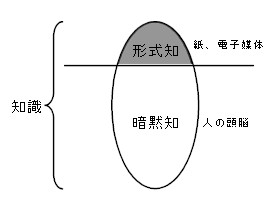

知識は暗黙知と形式知の組合せで成立つものです。ITプロジェクトにおける組織的知識創造の仕組みを考えるとき、両者を一体のものとして捉える必要があります。このことは、知識の蓄積場所を見ると、より明らかになります。

| 知識の種類 | 蓄積場所 | |

| 暗黙知 | → | 人の頭脳 |

| 形式知 | → | 紙、電子媒体など |

図1 知識の蓄積構造

図1に見るように、知識は形式知と暗黙知が一体となったものです。知識は、紙や電子媒体に蓄積された形式知と、それを読んだ個人の頭の中にある暗黙知とが一体となって構成されます。「知識創造企業」には、形式知は知識の氷山の一角であると書かれています。知識の量から言えば、暗黙知の方が形式知よりもはるかに多いのです。知識を形式知として紙に書き出しても、知識のほんの一部しか書き表せません。知識の殆どが暗黙知のまま残されています。暗黙知と形式知の対比が「知識創造企業」(p89表3-1)に述べられています(次表)。

| 暗黙知 | 形式知 |

| 主観的な知(個人知) | 客観的な知(組織知) |

| 経験知(身体) | 理性知(精神) |

| 同時的な知(今ここにある知) | 順序的な知(過去の知) |

| アナログ的な知(実務) | ディジタル的な知(理論) |

私は、もう一言、次を追加したいと思います。

| 暗黙知 | 形式知 |

| 生み出す力がある知 | 伝える力がある知 |

形式知は文書化した形を持っているので、多くの人に伝える力があります。しかし、形式知だけでは使える知識とはなりません。使える知識となるには関連する暗黙知が融合されなければなりません。暗黙知が融合したとき、形式知は使える知識となります。沢山の形式知を持っていても、それを活かすにはその形式知に関連する暗黙知が必要となります。

暗黙知は、個人ならば、「この場合はこうすれば良い」というように、個人の頭脳内部の感情や意思、外界との関連で知識の種類や働きが異なる、状況との関連の中で記憶されている知識です。骨の髄から理解している状態の知識です。暗黙知はそこから別の知識を生み出す力を持っています。理屈にかなうかどうかではなく、予測したり、こうではないかと勘が働いたりする元になる知識です。

組織においては、暗黙知は、その組織の文化と言えるような知識です。個人がバラバラにもつ暗黙知でなく、組織のメンバで共有される暗黙知です。同じ立場で考えることができる知識です。

これまでの説明は、皆さん自身の理解と概ね合っているという感触をもたれたのではないでしょうか。

さて、話題をITプロジェクトに絞って、組織的知識創造について考えましょう。組織がITプロジェクトを成功させるには、組織に関係する個人が持つ暗黙知と、組織内外にある形式知とを組合わせて、相乗効果を発揮させ、組織の知識として育てて行く必要があります。

議論を進める前に、「知識創造企業」に解説されている組織における知識変換の4つのプロセスを要約して紹介します。但し、ITプロジェクトでの解釈を施してあります。

組織における知識変換の4つのプロセス

| 暗黙知→暗黙知 | 共同化 | ITプロジェクトのメンバが体験を共有することによって、考え方や技法・技能を創造するプロセス。徒弟制度では親方からノウハウを引き継ぐのですが、ITプロジェクトでも熟練者からノウハウを引き継ぎます。異なる業務担当者間で、それぞれのノウハウを他者が引き継ぐこともあります。体験を共にしながらITプロジェクトのメンバが相互に理解を深め、新しい暗黙知を創造していきます。ITプロジェクトに十分な暗黙知を持ったメンバが存在しない場合は外部の人間を参加させることにより、不足を補うこともあります。 |

| 暗黙知→形式知 | 表出化 | 暗黙知を明確なコンセプトに表すプロセス。ITプロジェクトのメンバが、既存の暗黙知や新たに獲得した暗黙知を文書化することによって、他のメンバや外部の人に伝達し易くします。暗黙知のすべてを文書化することはできなくても、文書を読むことにより、知識の理解を助けることができます。また、組織の知識を体系化することができます。 |

| 形式知→形式知 | 連結化 | コンセプトを組合わせて新しい知識体系を創りだすプロセス。異なる形式知を組合わせて新たな形式知を創りだします。ITプロジェクト管理の方法論は、プロジェクトを成功に導くために、様々な形式知を体系立て、編集した形式知です。 |

| 形式知→暗黙知 | 内面化 | 個々人の体験が共同化、表出化、連結化を通して暗黙知として内面化されるプロセス。このプロセスの分かり易い例は、画学生が美術館で著名な画家の絵画を模写をすることにより、その画家の技法や精神性を習得することに見られます。江戸時代の料理のレシピから料理を再現することなども一例です。ITプロジェクトのメンバが暗黙知を共同化し、更に表出化してメンバ間で共有し、外からの形式知を連結化してでき上がった方法論に基づいてITプロジェクトを実践することにより、形式知が内面化され、新たな暗黙知として発展します。ITプロジェクトでは、形式知としての方法論をプロジェクトメンバが実践し、新たな暗黙知を獲得することです。暗黙知は個人の知識ですが、体系化された方法論に則った暗黙知です。 |

ITプロジェクトでは方法論が重視されます。既稿「開発方法論は星の数ほどある」に述べたように、プロジェクト毎に環境は異なりますので、方法論はプロジェクト環境に合わせる必要があります。言い換えると、プロジェクトを成功させるためには、企業あるいは部門組織毎に必要な方法論を構築する必要があります。方法論を実践し、改善し、その結果に基づき、実践し、更に改善を繰り返し、形式知とそれを実践するための暗黙知を持ったメンバを育てるのです。ITプロジェクトが組織的に活動し、成長し、成熟するには年月を重ねるだけではできません。組織における知識変換の4つのプロセスを繰り返しながら、方法論を環境に合わせ、それに則って活動できるメンバを育てるのです。「知識創造企業」ではこのプロセスの繰り返しを「組織的知識創造のファイブ・フェーズ・モデル」として整理しています。これは、次のフェーズから成ります。これについてもITプロジェクトでの解釈を施して説明します。

| 第1フェーズ | 暗黙知の共有:ITプロジェクトのメンバがプロジェクトの目標を達成するために、相互に意見を交換する、共通の場で作業する、体験を共有する、相互に理解する、共感することが必要です。観察、模倣、練習、訓練、実習、演習、OJT、体験学習、ブレーンストーミング、合宿などの活動を通して自発的に理解して暗黙知(メンタルモデル)を自分のものにします。組織的知識創造は共通の場の制約に従っていなければなりません。場の制約とは、ビジョンや指針などです。この制約により、個人は自律性を保ちながら、組織の文化を形成する方向に向かいます。 |

| 第2フェーズ | コンセプトの創造:ITプロジェクトのメンバは共通の場で得られたメンタルモデルを、さらに集団的思索(会議、ブレーンストーミング、合宿など)を通してそれを明示化します。共有されたメンタルモデルは各メンバによって文書化され、それらを元に対話し、協力してコンセプトを創ります。この過程では、各メンバの経験、職能、思考方法の違いを背景に、一つの問題を異なる視点から考えることが、コンセプトの創造に有効となります。 |

| 第3フェーズ | コンセプトの正当化:個人やチームによって創られたコンセプトは正当化される必要があります。正当化は、新しく創られたコンセプトがプロジェクトや社会にとって本当に価値があるかどうかを決定するプロセスです。このプロセスは個人が行うのでなく、組織が明示的なやり方で行います。顧客およびITプロジェクトにとって本当に役立つか、コストや利益、成長への貢献度などが判断基準となります。こうして、正当化されたコンセプトはITプロジェクトの場合、汎用的な方法論となります。 |

| 第4フェーズ | 原型の構築(実施ベースの方法論の構築):正当化されたコンセプト(汎用的な方法論)は、このフェーズで原型(実施ベースの方法論)に変換されます。ITプロジェクトを立ち上げる際、汎用的な方法論を元にして、当該ITプロジェクトにとって必要な実施ベースの方法論を構築します。このITプロジェクトで重視しなければならない点を考慮して、汎用の方法論と外部の形式知とを組合わせることにより構築します。具体的に、スケジュールを立て、プロジェクトメンバと役割を決め、生産物や品質基準、状況の把握手段などを決めます。ITプロジェクトの遂行中に、状況の変化に合わせて方法論を変化させる可能性があります。 |

| 第5フェーズ | 知識の転移:組織的知識創造は、絶え間なくそのレベルを上げて行く終わりのないプロセスです。創造、正当化、原型構築(実施ベースの方法論の構築)のフェーズを経た新しいコンセプト(方法論)は、別のITプロジェクトで知識創造の新たなサイクルを始めます。 |

ITプロジェクトを扱う組織は、上記の「組織的知識創造のファイブ・フェーズ・モデル」を経て発展していきます。ITプロジェクトを扱う組織は、このようなモデルを念頭において、ITプロジェクト管理向けの形式知(方法論)の構築と人材の育成を融合させて行う必要があります。

以上の説明から分かるように、ITプロジェクトを扱う組織の能力は、形式知と暗黙知とが融合して育って行くものだということです。組織の現在の状況を認識し、将来のあるべき姿(ビジョン)を描き、方法論の構築とそれを使いこなす暗黙知をもつ人材を育成することが重要です。

新しい方法論を導入しようとする場合、その方法論を学習しなければならないことは当然ですが、現在の組織にどう適用するかを考え、実行可能なレベルから出発しなければなりません。また、方法論の学習においては知識だけでなく、実際に使用し、体験する必要があります。そのために、実習や演習が必要となります。